Was fehlt bei Depressionen im Gehirn? Ein tiefer Einblick in die Ursachen

Die Biochemie der Depression: Was passiert im Gehirn?

Depressionen sind weit mehr als nur "schlechte Tage" oder Phasen der Traurigkeit. Sie sind eine ernsthafte Erkrankung, die das Gehirn und den Körper in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Aber was genau fehlt im Gehirn, wenn jemand an einer Depression leidet? Es geht nicht nur um Gefühle – es sind tiefgreifende biochemische Prozesse im Spiel.

Das Ungleichgewicht der Neurotransmitter

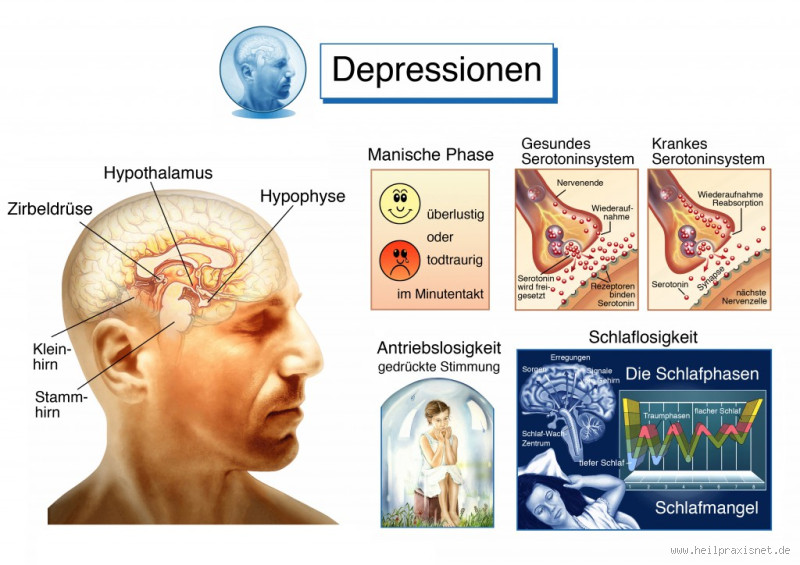

Das zentrale Problem bei Depressionen ist ein Ungleichgewicht in den Botenstoffen des Gehirns, den sogenannten Neurotransmittern. Diese Botenstoffe sind wie kleine "Kurierfahrer", die Informationen zwischen den Nervenzellen übertragen. Insbesondere Serotonin, Dopamin und Noradrenalin spielen eine zentrale Rolle. Bei depressiven Menschen ist die Produktion oder Übertragung dieser Stoffe oft gestört.

Ich erinnere mich, als mir ein Freund von seinen Erfahrungen mit Depressionen erzählte. Er sagte, er habe sich oft "wie in einem Nebel" gefühlt, unfähig, Freude zu empfinden, selbst bei Dingen, die er früher geliebt hatte. Das ist typisch für einen Mangel an Serotonin. Dieser Neurotransmitter beeinflusst unsere Stimmung und unser allgemeines Wohlbefinden. Ein Mangel an Serotonin kann daher dazu führen, dass sich Betroffene dauerhaft niedergeschlagen und leer fühlen.

Veränderungen in der Gehirnstruktur

Aber nicht nur die Botenstoffe spielen eine Rolle. Bei Menschen mit Depressionen zeigen Studien auch strukturelle Veränderungen im Gehirn. Diese Veränderungen betreffen insbesondere Bereiche wie den präfrontalen Kortex und den Hippocampus.

Der präfrontale Kortex und seine Rolle

Der präfrontale Kortex ist der Bereich des Gehirns, der für höhere kognitive Funktionen zuständig ist, wie etwa Entscheidungsfindung, Problemlösung und emotionale Regulation. Bei Menschen mit Depressionen ist dieser Bereich oft weniger aktiv, was zu Schwierigkeiten führt, Emotionen zu steuern oder positive Gefühle zu empfinden. Ich habe mit meiner Kollegin Sarah über dieses Thema gesprochen, und sie erklärte mir, dass es für sie besonders schwierig war, Entscheidungen zu treffen, als sie mit einer depressiven Episode kämpfte. Sie sagte: "Es war, als ob mein Gehirn blockiert war und ich keine Kontrolle über meine Gedanken hatte."

Der Hippocampus und das Gedächtnis

Der Hippocampus, der mit Gedächtnis und emotionaler Verarbeitung verbunden ist, ist bei Depressionen ebenfalls häufig geschrumpft. Das hat Auswirkungen auf das Gedächtnis und auf die Fähigkeit, neue Informationen zu verarbeiten. Menschen mit Depressionen haben oft das Gefühl, in der Vergangenheit stecken zu bleiben, was ihre Heilung weiter erschwert.

Hormonelles Ungleichgewicht als Faktor

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Entstehung von Depressionen ist das hormonelle Ungleichgewicht, das die Neurotransmitter und die Gehirnstruktur zusätzlich beeinflussen kann.

Cortisol: Der Stresshormon-Killer

Stress spielt eine enorme Rolle bei Depressionen. Das Hormon Cortisol wird in Stresssituationen ausgeschüttet und hilft dem Körper, mit akuten Belastungen umzugehen. Aber bei chronischem Stress – und leider auch bei Depressionen – kann der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht sein. Zu hohe Cortisolwerte können das Gehirn schädigen, insbesondere den Hippocampus, was den Teufelskreis aus Stress und Depression weiter verstärkt. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit meiner Freundin Lena, die mir erzählte, wie sie während ihrer stressigen Arbeitsphase das Gefühl hatte, sie "verblasst" einfach. Sie erklärte es so: "Es war, als ob mein Gehirn einfach keine Pausen mehr machen konnte."

Östrogen und Serotonin

Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Hormon Östrogen eine Rolle im Zusammenhang mit Depressionen spielt. Studien haben gezeigt, dass Frauen, besonders in Zeiten hormoneller Umstellungen wie der Menopause oder nach der Geburt, anfälliger für Depressionen sein können. Es wird vermutet, dass das fehlende Östrogen die Serotoninproduktion beeinträchtigt und so die Wahrscheinlichkeit einer Depression erhöht.

Was bedeutet das für die Behandlung?

Jetzt, wo wir wissen, was bei Depressionen im Gehirn fehlt, stellt sich die Frage: Was können wir tun, um das zu behandeln? Eine wichtige Erkenntnis aus der Forschung ist, dass Depressionen nicht einfach "Kopfzerbrechen" sind. Es handelt sich um eine komplexe Störung, die viele verschiedene Ebenen im Gehirn und Körper betrifft.

Medikamente und Therapie: Ein Team von Helfern

Die Behandlung von Depressionen zielt darauf ab, das biochemische Ungleichgewicht zu beheben. Antidepressiva, die die Neurotransmitter regulieren, sind häufig ein erster Schritt. Diese Medikamente können dabei helfen, den Serotonin- und Noradrenalinspiegel zu stabilisieren und die Symptome zu lindern. Aber Medikamente allein sind oft nicht genug. Psychotherapie, insbesondere kognitive Verhaltenstherapie, ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. Sie hilft dabei, negative Denkmuster zu erkennen und zu verändern.

Lifestyle und alternative Ansätze

Es gibt auch eine Reihe von Lifestyle-Faktoren, die die Wirkung von Medikamenten und Therapie unterstützen können. Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf sind entscheidend für das Wohlbefinden des Gehirns. Tatsächlich hat regelmäßige Bewegung eine nachgewiesene Wirkung auf die Erhöhung von Endorphinen und Serotonin – die "Glückshormone".

Fazit: Der Weg zur Heilung

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Depressionen auf ein Ungleichgewicht im Gehirn zurückzuführen sind, sowohl in Bezug auf Neurotransmitter als auch auf strukturelle Veränderungen. Dieses Wissen hilft uns, Depressionen nicht als eine rein "psychologische" Erkrankung zu sehen, sondern als ein komplexes Zusammenspiel von biochemischen Prozessen. Der Weg zur Heilung ist daher individuell und erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl medikamentöse Behandlung als auch psychotherapeutische Unterstützung umfasst.

Denke daran, dass Depressionen eine ernsthafte Erkrankung sind, die nicht unterschätzt werden sollte. Wenn du oder jemand, den du kennst, mit Depressionen zu kämpfen hat, ist es wichtig, professionelle Hilfe zu suchen und sich der Heilung nicht im Alleingang zu nähern.

Wie kann ich meine Mitarbeiter belohnen?

65 Kreative Ideen, wie Sie Ihre Mitarbeiter belohnen können

Kann man Mitarbeiter motivieren?

Mit gezielten Maßnahmen können Unternehmen einiges für die Mitarbeitermotivation tun. Natürlich wirken extrinsische Reize wie Gehaltserhöhungen oder Beförderungen, um einen gewissen Motivationsgrad zu erreichen. Doch einen langfristigen Bindungseffekt erzielen Sie erst, wenn Sie Mitarbeiter intrinsisch motivieren.

Wie erkenne ich einen guten Mitarbeiter?

10 Merkmale, an denen man die besten Mitarbeiter:innen erkennt

Wie erkennt man einen guten Mitarbeiter?

Was ein guter Mitarbeiter ist, weiß fast jeder: Er ist zuverlässig, arbeitet hart, besitzt Führungsqualitäten und ist ein Teamplayer.13.09.2020

Was sind die besten Mitarbeiter?

Es sind vor allem jene, die sich durch Förderung und Weiterentwicklung, durch das Fördern von Talenten und durch Leistungsziele motivieren lassen, also Mitarbeiter mit intrinsischer Motivation. Damit werden auch wichtige Ziele der Mitarbeitermotivation wie Leistung und Produktivität angepeilt.04.05.2021

Was ist schwierig an schwierigen Mitarbeitern?

Schwierige Mitarbeiter sind oft respektlose Mitarbeiter Wenn Mitarbeiter respektlos gegenüber Vorgesetzten sind, kann sie das aus deren Sicht schwierig machen. Der Mitarbeiter akzeptiert dann häufig den Vorgesetzten nicht – und scheut sich auch nicht, das deutlich zu zeigen.

Wie erkennt man unzufriedene Mitarbeiter?

Anzeichen beachten und unzufriedene Mitarbeiter erkennen meckert viel und zeigt sich permanent unzufrieden. fällt mit negativen Kommentaren gegenüber Kollegen und Führungskräften auf. verbreitet eine schlechte Stimmung im Team. trägt keine konstruktiven Vorschläge bei und verhält sich destruktiv.22.10.2020

Wie steigere ich die Motivation der Mitarbeiter?

Man kann Mitarbeiter motivieren, indem man sie antreibt, gute Leistungen zu bringen.Generelle Wege Mitarbeiter zu motivieren

Was ist wichtig für Mitarbeiter?

In einer aktuellen Studie der ZEIT nannten über 80 Prozent der befragten Arbeitnehmer als wichtigsten Aspekt ihrer Arbeit, sich dort wohlzufühlen.