Wo beginnt eine Drohung? Die feinen Grenzen von Worten und Taten

Eine Drohung ist etwas, das uns oft in den Nachrichten begegnet, aber auch im Alltag. Aber wo beginnt eine Drohung genau? Ist es schon eine Drohung, wenn jemand "Ich werde dich umbringen" sagt, oder ist es die Art und Weise, wie diese Worte gesagt werden, die entscheidet? In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wo die Grenze zwischen harmlosen Worten und einer ernsthaften Bedrohung liegt.

Was ist eine Drohung?

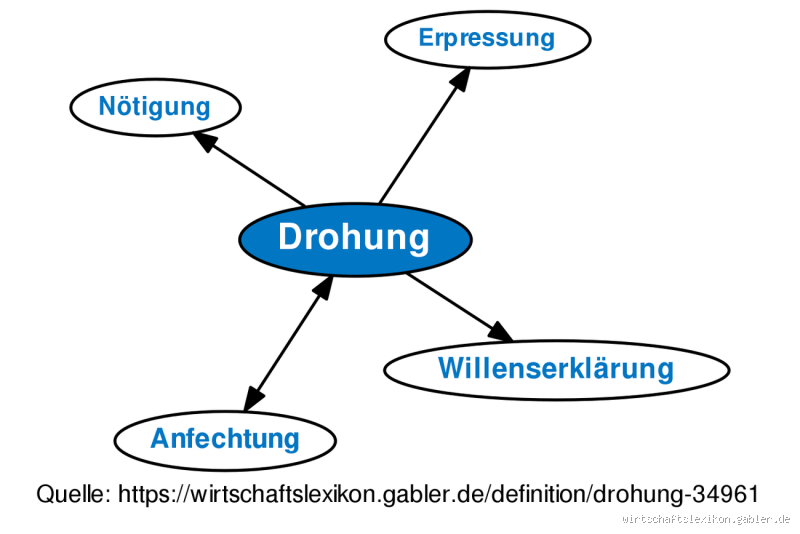

Zunächst müssen wir klären, was eine Drohung überhaupt ist. Eine Drohung kann als eine verbale oder nonverbale Aussage verstanden werden, die einem anderen Menschen in Aussicht stellt, dass ihm etwas Schlechtes widerfahren könnte, wenn er sich nicht auf bestimmte Weise verhält. Doch ist es nur die Aussage allein, die zählt, oder spielen auch Kontext und Absicht eine Rolle?

Verbal oder nonverbal: Drohung ist mehr als nur ein Wort

Oft wird eine Drohung durch Worte ausgesprochen, aber auch durch Handlungen oder Gesten kann eine Bedrohung ausgedrückt werden. Ein erhobener Finger oder ein bestimmter Blick kann ebenso bedrohlich wirken wie ein verbales Ultimatum. Letztlich geht es immer um die Wahrnehmung des Empfängers und die Absicht des Absenders.

Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einem Kollegen über dieses Thema. Er meinte, dass viele Menschen in angespannten Situationen unbedacht Dinge sagen, die vielleicht nicht als Drohung gemeint sind, aber vom anderen als solche aufgefasst werden können. Das zeigt, wie dünn die Linie sein kann.

Die gesetzliche Perspektive: Wann wird eine Drohung strafbar?

In Deutschland ist eine Drohung nicht immer strafbar, aber sie kann es unter bestimmten Umständen sein. § 241 StGB (Strafgesetzbuch) regelt die Bedrohung und stellt klar, dass eine Drohung mit einem Verbrechen oder einer Straftat strafbar ist, wenn der Betroffene in Furcht vor einem Schaden versetzt wird.

Strafbare Drohungen: Was muss vorliegen?

Eine Drohung wird dann strafbar, wenn sie konkret ist und die Gefahr eines Schadens real erscheint. Eine bloße „leere Drohung“, bei der keine ernsthafte Absicht besteht, wird in der Regel nicht strafrechtlich verfolgt. Aber hier kommt der Knackpunkt: Was für den einen eine leere Drohung ist, kann für den anderen eine ernste Bedrohung darstellen.

Einmal habe ich mit einer Bekannten gesprochen, die eine Drohung von ihrem Nachbarn erhielt, dass er „seine Ruhe haben wollte, oder er würde die Polizei rufen“. Sie empfand dies nicht als Bedrohung, weil sie wusste, dass er sich nicht trauen würde, etwas zu tun. Doch als sie es bei der Polizei meldete, war es aus rechtlicher Sicht eine „glaubhafte Drohung“, weil sie das Gefühl hatte, in ihrem privaten Raum bedroht zu werden.

Die Bedeutung des Kontextes

Der Kontext spielt eine entscheidende Rolle. Ein „Ich werde dich umbringen“ in einem hitzigen Streit mag für die beteiligten Parteien keine ernsthafte Bedrohung darstellen. Doch wenn diese Worte in einem anderen Umfeld – zum Beispiel vor einem Gericht oder nach vorhergehenden Eskalationen – fallen, kann dies schnell als ernst gemeinte Drohung eingestuft werden.

Drohungen im digitalen Zeitalter

Im digitalen Zeitalter hat sich die Art, wie Drohungen geäußert werden, stark verändert. Mit sozialen Medien und Messengern ist es einfacher denn je, Drohungen schnell und anonym zu verbreiten. Doch wo endet die Meinungsfreiheit, und wo beginnt eine Drohung?

Die Anonymität des Internets

Im Internet können Drohungen oft noch schwerer nachzuverfolgen und zu bestrafen sein. Viele Menschen glauben, dass sie durch die Anonymität des Internets ungestraft drohen können. Aber auch hier gibt es Gesetze, die solche Bedrohungen strafbar machen können. Das Telemediengesetz (TMG) und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) schützen Nutzer vor Beleidigungen, Bedrohungen und Hassreden.

Eine Freundin von mir hatte kürzlich eine unangenehme Erfahrung auf einer Social-Media-Plattform. Sie erhielt Drohungen von einem unbekannten Nutzer, nachdem sie einen Kommentar gepostet hatte. Die Polizei nahm den Vorfall ernst und leitete eine Untersuchung ein. Das hat mir einmal mehr gezeigt, wie gefährlich Drohungen im digitalen Raum sein können.

Cybermobbing und die Grenze der Drohung

Das Thema Cybermobbing ist in der heutigen Gesellschaft leider immer relevanter. Eine Drohung im Internet, sei es in sozialen Netzwerken oder per E-Mail, kann ebenso schwerwiegende Folgen haben wie eine Drohung im realen Leben. Der Schaden, den eine solche Drohung anrichten kann, ist nicht nur emotional, sondern auch rechtlich von Bedeutung.

Wie kann man sich vor Drohungen schützen?

Wenn du dich in einer Situation befindest, in der du das Gefühl hast, bedroht zu werden, ist es wichtig, ruhig zu bleiben und Maßnahmen zu ergreifen.

1. Dokumentiere alles

Falls du bedroht wirst, dokumentiere die Drohungen so genau wie möglich. Das kann per Screenshot, Video oder durch das Speichern von Nachrichten erfolgen. Diese Beweise können dir helfen, im Ernstfall rechtliche Schritte einzuleiten.

2. Melde die Drohung

Besonders im Internet ist es wichtig, Drohungen zu melden. Plattformen wie Facebook, Instagram oder Twitter bieten die Möglichkeit, beleidigende oder bedrohende Inhalte zu melden. Außerdem kannst du im Falle von ernsthaften Drohungen die Polizei informieren.

3. Suche Unterstützung

Ob im privaten Kreis oder durch rechtliche Beratung, es ist immer ratsam, sich Unterstützung zu holen. Drohungen können psychisch belastend sein, und es ist wichtig, sich nicht alleine damit auseinanderzusetzen.

Fazit: Wo beginnt eine Drohung?

Die Antwort auf die Frage, wo eine Drohung beginnt, ist nicht immer eindeutig. Eine Drohung kann durch Worte, Taten oder Gesten ausgesprochen werden, und sie wird dann gefährlich, wenn sie ernst gemeint ist oder vom Empfänger als bedrohlich wahrgenommen wird. Besonders in der heutigen digitalen Welt müssen wir uns bewusst sein, wie leicht Drohungen verbreitet werden können und wie wichtig es ist, sich dagegen zu schützen.

Letztlich liegt es in unserer Verantwortung, wachsam zu sein und mit Respekt miteinander umzugehen. Denn wo Worte Schaden anrichten können, sollte man immer vorsichtig sein.

Wie kann ich meine Mitarbeiter belohnen?

65 Kreative Ideen, wie Sie Ihre Mitarbeiter belohnen können

Kann man Mitarbeiter motivieren?

Mit gezielten Maßnahmen können Unternehmen einiges für die Mitarbeitermotivation tun. Natürlich wirken extrinsische Reize wie Gehaltserhöhungen oder Beförderungen, um einen gewissen Motivationsgrad zu erreichen. Doch einen langfristigen Bindungseffekt erzielen Sie erst, wenn Sie Mitarbeiter intrinsisch motivieren.

Wie erkenne ich einen guten Mitarbeiter?

10 Merkmale, an denen man die besten Mitarbeiter:innen erkennt

Wie erkennt man einen guten Mitarbeiter?

Was ein guter Mitarbeiter ist, weiß fast jeder: Er ist zuverlässig, arbeitet hart, besitzt Führungsqualitäten und ist ein Teamplayer.13.09.2020

Was sind die besten Mitarbeiter?

Es sind vor allem jene, die sich durch Förderung und Weiterentwicklung, durch das Fördern von Talenten und durch Leistungsziele motivieren lassen, also Mitarbeiter mit intrinsischer Motivation. Damit werden auch wichtige Ziele der Mitarbeitermotivation wie Leistung und Produktivität angepeilt.04.05.2021

Was ist schwierig an schwierigen Mitarbeitern?

Schwierige Mitarbeiter sind oft respektlose Mitarbeiter Wenn Mitarbeiter respektlos gegenüber Vorgesetzten sind, kann sie das aus deren Sicht schwierig machen. Der Mitarbeiter akzeptiert dann häufig den Vorgesetzten nicht – und scheut sich auch nicht, das deutlich zu zeigen.

Wie erkennt man unzufriedene Mitarbeiter?

Anzeichen beachten und unzufriedene Mitarbeiter erkennen meckert viel und zeigt sich permanent unzufrieden. fällt mit negativen Kommentaren gegenüber Kollegen und Führungskräften auf. verbreitet eine schlechte Stimmung im Team. trägt keine konstruktiven Vorschläge bei und verhält sich destruktiv.22.10.2020

Wie steigere ich die Motivation der Mitarbeiter?

Man kann Mitarbeiter motivieren, indem man sie antreibt, gute Leistungen zu bringen.Generelle Wege Mitarbeiter zu motivieren

Was ist wichtig für Mitarbeiter?

In einer aktuellen Studie der ZEIT nannten über 80 Prozent der befragten Arbeitnehmer als wichtigsten Aspekt ihrer Arbeit, sich dort wohlzufühlen.